世界的に喫緊の課題である生物多様性の損失を止め、回復させることは、事業活動が生物多様性からの恵みを受け、また影響を与えている当社にとっても、企業の存続に欠くことのできない重要な課題です。

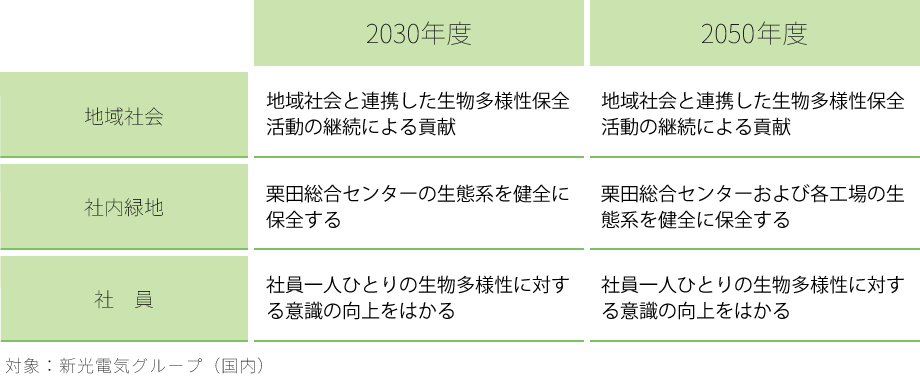

新光電気グループでは、環境方針に「気候変動対策や資源の有効利用、生物多様性保全により豊かな社会づくりに貢献する」と掲げ、「生物多様性の保全」について中長期環境目標を設定しています。生物多様性の保全活動および事業活動における生態系に対する負の影響の低減を推進することで、ネイチャーポジティブへ向かい、自然共生社会の実現を目指した活動に取り組んでいます。

生物多様性の保全

生物多様性の保全私たちは、生物多様性への依存・影響に鑑み、持続可能で豊かな社会の基盤となる生物多様性の保全を目指し、社会と連携をとりながら、人と自然のあるべき姿を追求し行動するために、環境方針に則った生物多様性行動指針を定めています。

生物多様性行動指針

- 自らの事業活動における生物多様性の保全と持続可能な利用の実践

- 生物多様性保全を実現する社会づくりへの貢献

- 生物多様性保全を通じた人材育成

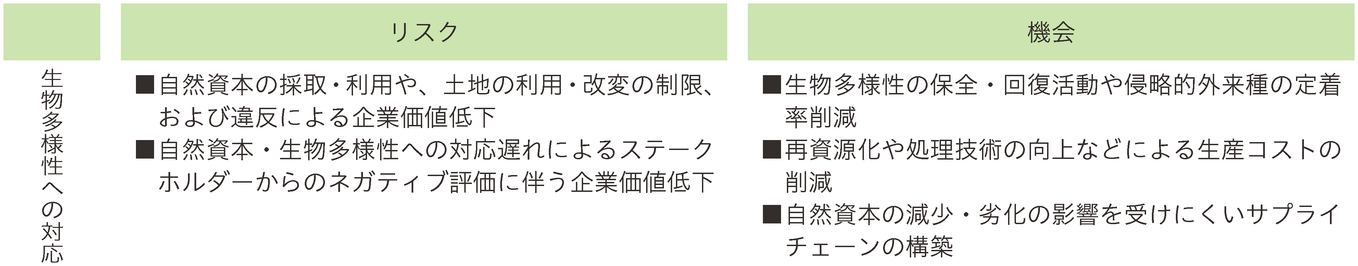

【生物多様性に関する主なリスクと機会】

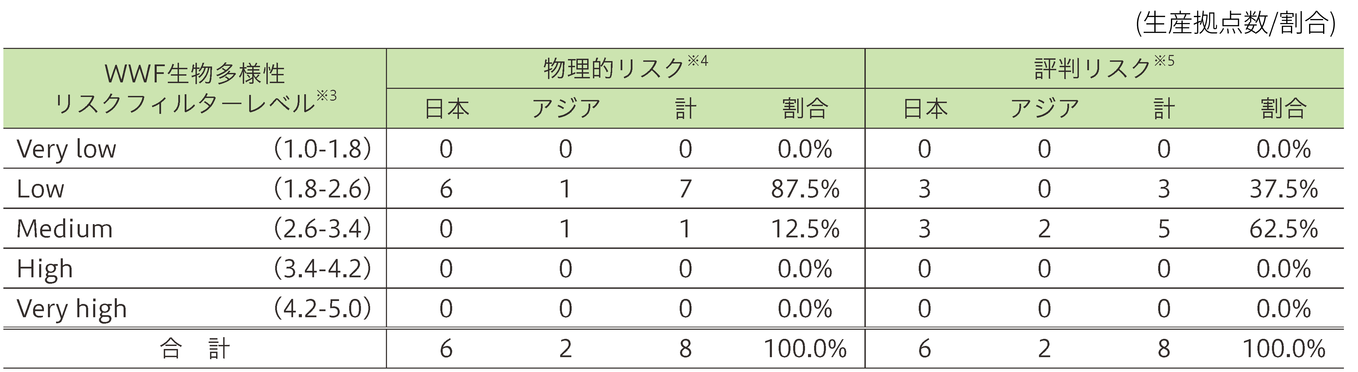

新光電気グループでは、事業活動と生物多様性の影響を把握するため、世界自然保護基金(WWF)の生物多様性リスクフィルター(Biodiversity Risk Filter)を用いて、国内および海外の生産拠点における物理的リスクおよび評判リスクなどの生物多様性リスク評価を実施しています。

評価の結果、物理的リスクおよび評判リスクにおいて、「High」「Very High」のレベルに該当する生産拠点は確認されていません。

また、生物多様性総合評価ツールIBAT(Integrated Biodiversity Assessment Tool)を用い、当社グループ生産拠点の半径3km以内の自然保護地域※1を確認しています。この結果からどのような対応が必要か検討を始めています。また、水資源保護の観点だけでなく、生物多様性保全の観点からも必要と考え、水リスク・水ストレス評価も実施しています。

> 資源循環 / 水使用量削減 / 生産拠点における水リスクの把握

今後も事業活動による生態系への負の影響を低減し、自然共生社会の実現を目指して活動していきます。

※1 自然保護地域

IBATが評価指標としている生物多様性の重要度の高い地域(IUCNマネジメント(Ⅰa,~Ⅲ)、ラムサール条約湿地、ユネスコパー ク、Alliance For Zero Extinction Sites、KBA(Key Biodiversity Area))

【生産拠点※2の生物多様性リスク評価(2024年度)】

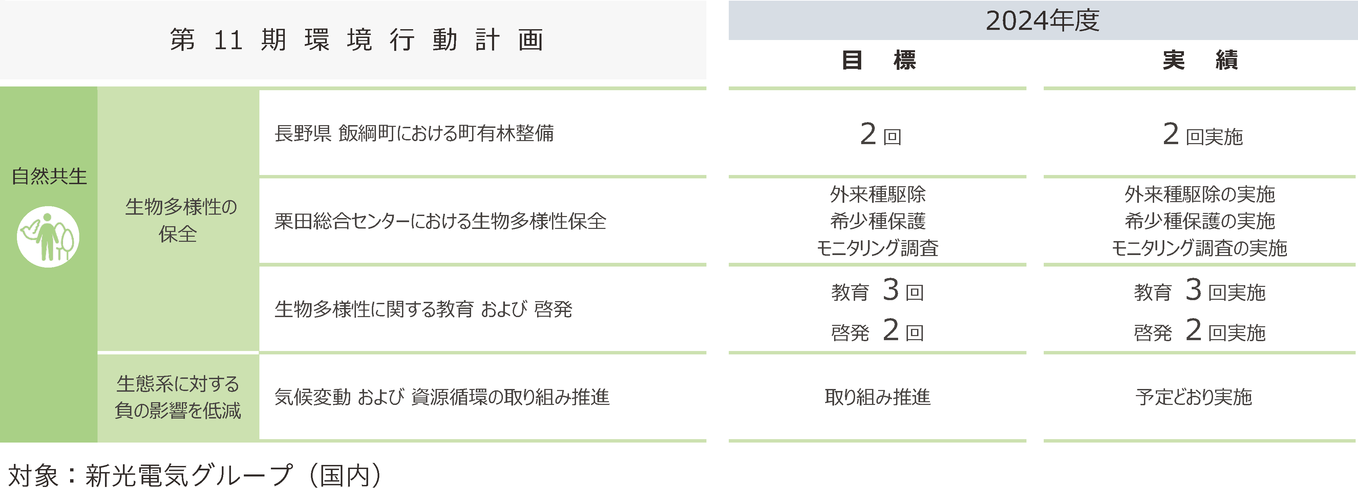

生物多様性保全活動は、2020年度から「長野県 森林(もり)の里親促進事業の実施」「栗田総合センターにおける生物多様性保全活動」「環境教育、啓発活動による生物多様性意識の醸成」の3つの計画に基づき活動を始めました。2021年度に同活動を中長期環境目標として制定し、2024年度まで計画どおりに進捗しています。

世界的にもネイチャーポジティブを目指した活動が活発になる中、当社としても生物多様性保全へのさらなる取り組みを推進していきます。

報告範囲:新光電気グループ(国内)

新光電気および新光電気労働組合は、長野県が推進する「森林(もり)の里親促進事業」に参画しており、毎年社員やその家族が参加し、飯綱町霊仙寺湖周辺の町有林の整備を実施しています。

新光電気および新光電気労働組合は、長野県が推進する「森林(もり)の里親促進事業」に参画しており、毎年社員やその家族が参加し、飯綱町霊仙寺湖周辺の町有林の整備を実施しています。

2024年度は、「町有林整備 2回/年」という目標に対し、計画どおり実施しました。

これまでに整備してきたエリアでは、樹木が順調に生長しています。

この活動の効果を客観的に把握するため、2021年度から長野県森林CO2吸収評価認証制度による認証を受けています。

【認証されたCO2吸収量 および 整備面積】

これらの活動を通じて、地域社会と連携した生物多様性保全活動の継続と貢献に努めます。

長野駅からほど近い場所に、市街地のオアシスのように広がっているのが当社「栗田総合センター」です。ここでは継続的に「自然環境調査」を行っています。

2024年度は、「外来種駆除・希少種保護・モニタリング調査の実施」という目標に対し、計画どおり実施し、目標を達成しました。

2024年度の自然環境調査では、植物151種、陸上昆虫69種、水生生物23種が生息し、その多くが在来種であると確認できました。しかし、栗田総合センターや周辺の生態系を脅かすとされる外来種が、わずかですが見つかっています。これらを指標種として駆除およびモニタリングを行っています。引き続き栗田総合センターの生物多様性の向上に向け活動していきます。

栗田総合センター(長野市)と、そこに棲むいきものたち

社員一人ひとりが生物多様性の重要性と事業活動との関係性を理解し、各自の業務や日常生活において、生物多様性の視点を持った行動ができるよう教育・啓発を実施しています。

社員一人ひとりが生物多様性の重要性と事業活動との関係性を理解し、各自の業務や日常生活において、生物多様性の視点を持った行動ができるよう教育・啓発を実施しています。

2024年度は、「教育3回・啓発2回の実施」という目標に対し、計画どおり実施し、目標を達成しました。

引き続き、より理解を深め、行動へ結びつくよう生物多様性に関する教育や啓発活動を行っていきます。