新光電気グループのものづくりには、原材料や水などの資源は欠くことのできないものです。しかし、現在、生物多様性の損失等から、資源が枯渇するおそれがあります。資源を枯渇させないためには、持続可能な資源の利用が重要と認識し、資源循環を当社グループの重要課題の一つとしています。

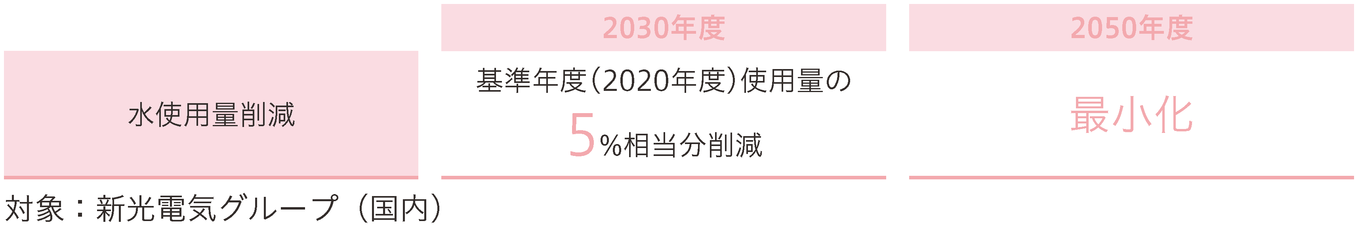

そこで、「廃棄物削減」と「水使用量削減」について中長期環境目標を設定し、資源の有効活用・リサイクルの最大化を進め、事業継続のリスク低減をはかりながら、サーキュラーエコノミーへの移行と、循環型社会の実現を目指した活動に取り組んでいます。

水使用量削減

水使用量削減近年では、気候変動による干ばつや異常気象の頻発、人口の急増、経済発展に伴う水需要の増大などを背景に、世界各地で水不足や水質汚染といった水リスクが拡大しています。製造工程において多くの水を使用する新光電気グループにとっても、水資源の重要性は高く、水使用量削減は当社の重要課題のひとつです。水の再生・再利用、使用量の見直しを進め、水使用量の削減を推進しています。

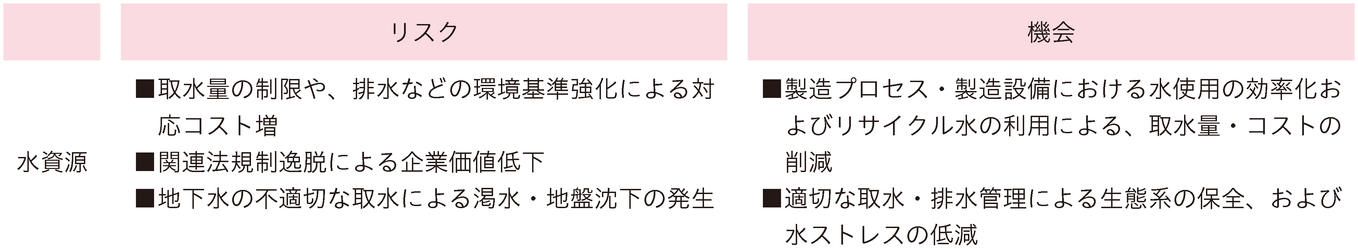

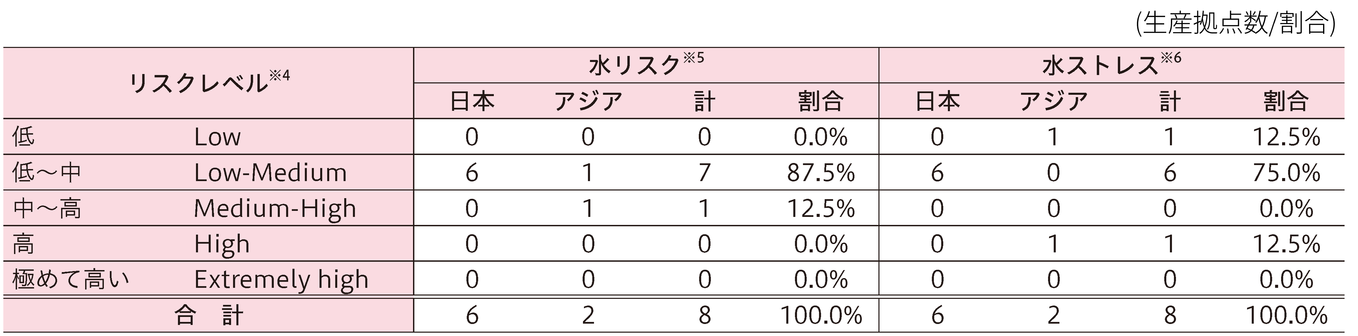

世界には、さまざまな水リスク※1があり、水不足や水質汚染、洪水や渇水、水紛争などすでに顕在化しているものもあります。新光電気グループでは、企業活動と水リスクの影響を把握するため、世界資源研究所(WRI)のAqueduct(アキダクト)を用いて、国内および海外の生産拠点における物理的リスク、規制および評判リスクなどの水リスク評価を実施しています。

評価の結果、水リスクにおいて「高(High)」「極めて高い(Extremely High)」のレベルに該当する生産拠点は確認されませんでしたが、水ストレス※2において「高(High)」のレベルに該当する生産拠点が確認されました。この結果からどのような対応が必要か検討を始めています。なお、「高(High)」のレベルに該当した生産拠点においては、水使用量の削減目標を定め活動しています。

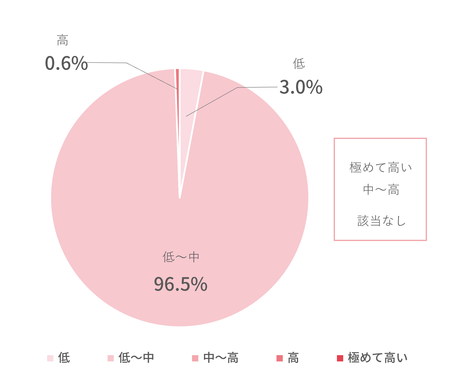

なお、円グラフのとおり、新光電気グループの取水量を水ストレスレベル別でみると、「低~中(Low-Medium)」レベル以下の地域からの取水が99%を占めています。

しかし、水リスク・水ストレスの状況は刻々と変化し、また流域ごとにリスクが異なることもふまえ、引き続き水使用量削減および水のリサイクル率向上をはかり、資源循環の最大化に取り組んでいきます。

【水ストレスレベル※7別取水量割合(生産拠点実績)】

※7 Aqueduct4.0が定義した水ストレスレベル

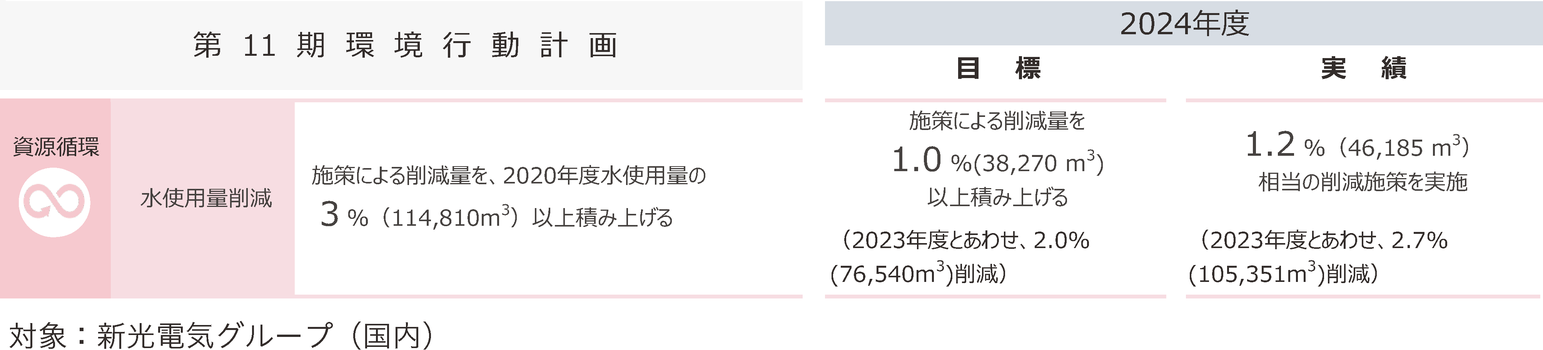

■第11期環境行動計画(2023年度~2025年度:3年間)・2024年度目標および実績

■第11期環境行動計画(2023年度~2025年度:3年間)・2024年度目標および実績

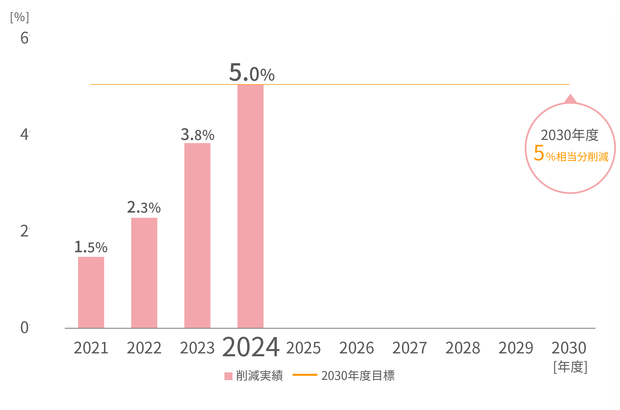

2024年度は、「2020年度の水使用量の1.0%(38,270m3)以上削減する」という目標に対し、それを上回る1.2%相当分(46,185m3)を削減し、目標を達成しました。

この結果、中長期環境目標の活動を開始した2021年度からの4年間で5.04%相当分(192,996m3)の削減量となり、中長期環境目標の2030年度目標である基準年水使用量の5%相当分(191,350m3)削減を達成しました。なお、中長期環境目標の2030年度目標値については、見直しを計画しています。

2025年度以降は、新ライン立ち上げや増産により水使用量の増加が見込まれるため、より一層水使用量削減の取り組みを推進していきます。

報告範囲:新光電気グループ(国内)

水使用量削減活動は、設備と製造プロセスの両面からアプローチを行い、水の供給量見直し、水の再利用、および生産ラインの合理化を中心に行っています。今後も製品の品質を保持したまま環境に配慮したプロセスへの変更を推進していきます。

製品の品質に影響を及ぼさないよう確認しながら、洗浄時間の短縮を実施、および設備の待機モード※8の導入により、2024年9月から2025年3月までの7か月間で水使用量を5,686m3削減しました。

※8 待機モード:洗浄工程において、製品が流れていない状態時、給水が自動で停止する設定

基板の保護膜(レジスト)を除去する際に使用するガスは温室効果が高いため、分解処理し大気への排出を行っています。若穂工場(長野市)において、温室効果の高い成分を「排ガス処理装置(スクラバー)」にて除去する際に使用する水量を調整することにより水使用量を削減しました。さらに、新井工場(新潟県妙高市)においても同様の調整を実施し、あわせて、2024年9月から2025年3月までの7か月間で水使用量を5,648m3削減しました。

製造工程において、多くの水を使用する当社の事業活動には、水資源の安定的な確保は欠くことはできません。

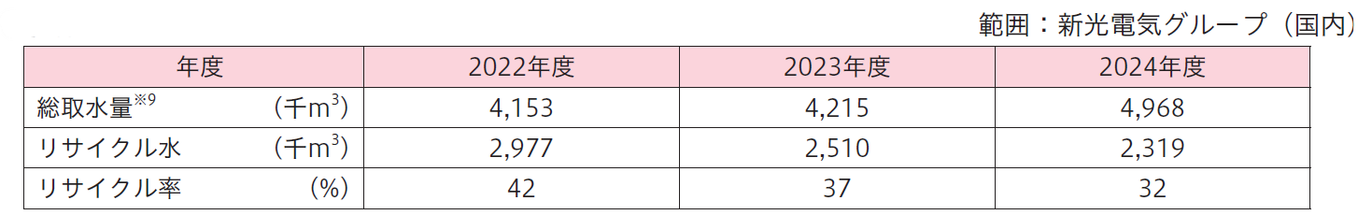

新工場の稼働や新規設備の導入などの影響で、直近の取水量は増加しています。今後も、リサイクル率の向上を目指していきます。

たとえば、洗浄工程のすすぎで使用された水は、そのまま排水せず、汚れの少ない程度ごとに回収し、工場用の水製造設備により汚れを除去し、製造工程で再び使用します。

このように、新たな水資源の投入量を少なくするべくこれからも水のリサイクルを推進していきます。

また同時に、水の投入量の見直しを継続して行い、水の使用量自体を少なくする製造プロセスへの転換を進めます。

【当社の水リサイクル率】 ※9 総取水量には、製造工程で使用した水以外も含まれます。

※9 総取水量には、製造工程で使用した水以外も含まれます。