新光電気グループのものづくりには、原材料や水などの資源は欠くことのできないものです。しかし、現在、生物多様性の損失等から、資源が枯渇するおそれがあります。資源を枯渇させないためには、持続可能な資源の利用が重要と認識し、資源循環を当社グループの重要課題の一つとしています。

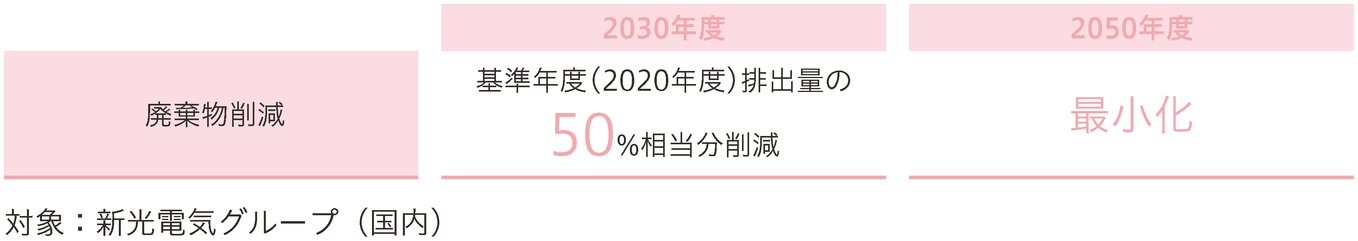

そこで、「廃棄物削減」と「水使用量削減」について中長期環境目標を設定し、資源の有効活用・リサイクルの最大化を進め、事業継続のリスク低減をはかりながら、サーキュラーエコノミーへの移行と、循環型社会の実現を目指した活動に取り組んでいます。

廃棄物削減

廃棄物削減新光電気グループでは、金属やプラスチックなどさまざまな資源を利用し製品の製造を行っています。そこから排出される廃棄物を、資源循環の観点から貴重な資源として捉え、再資源化への取り組みを継続しています。

循環型社会形成推進基本法で定められている ①発生抑制 ②再使用 ③再生利用 ④熱回収 に基づき、廃棄物の発生抑制、原材料等の効率的利用、環境負荷の低い資源への変換などを積極的に進めています。

報告範囲:新光電気グループ(国内)

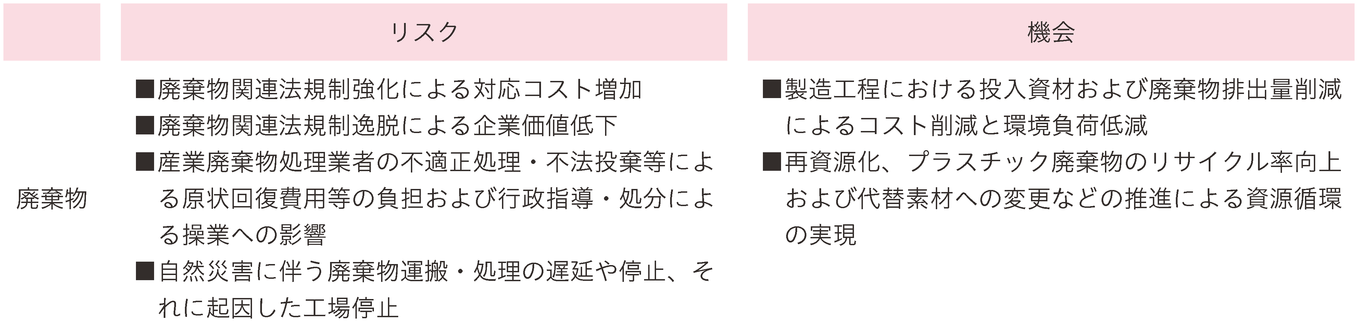

【廃棄物に関する主なリスクと機会】

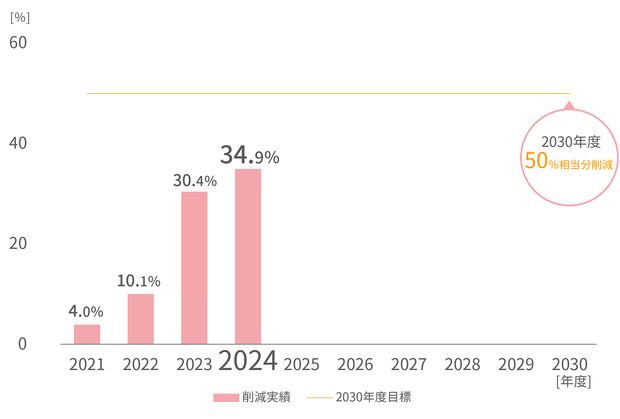

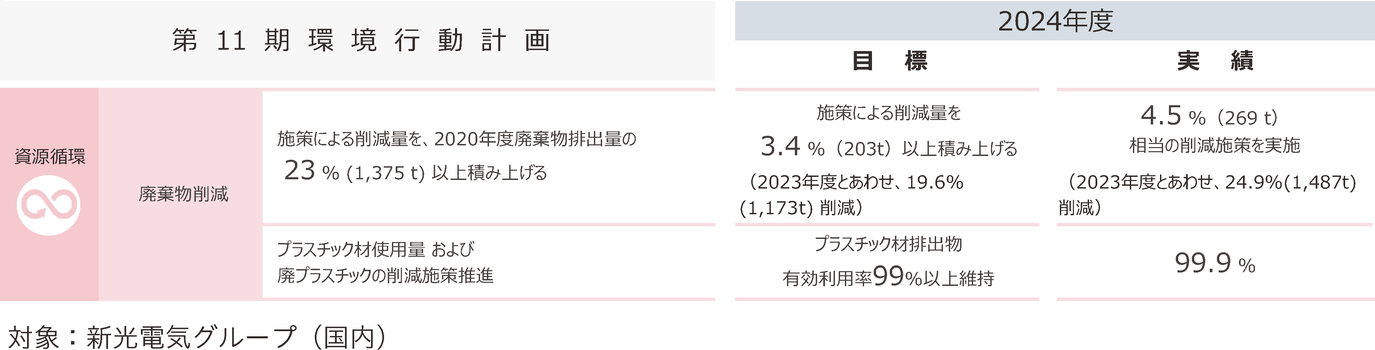

2024年度は、「2020年度の廃棄物排出量の3.4%以上削減する」という目標に対し、それを上回る4.5%(269 t)の削減量となり、目標を達成しました。この結果、環境行動計画の「2020年度の廃棄物排出量の23%以上削減する」という目標に対し、2023年度、2024年度の活動により24.9%の削減量となり、残り1年を待たず前倒しで目標を達成しました。

この活動により、中長期環境目標の2030年度目標である基準年排出量の50%相当分削減に対し、2021年度からの4年間で34.9%相当分の削減量となり、中長期目標の達成に向けて順調に推移しています。

2025年度以降は、新規ライン立ち上げや増産により、廃棄物量の増加が見込まれるため、さらなる廃棄物削減の取り組みを推進していきます。

1.分別徹底による廃棄物の有価物化の促進

2.プロセス改善による端材や廃棄品の削減

3.水分含有量が多い廃棄物の脱水処理による重量削減

4.廃液の社内処理化

5.再生、リユースの促進

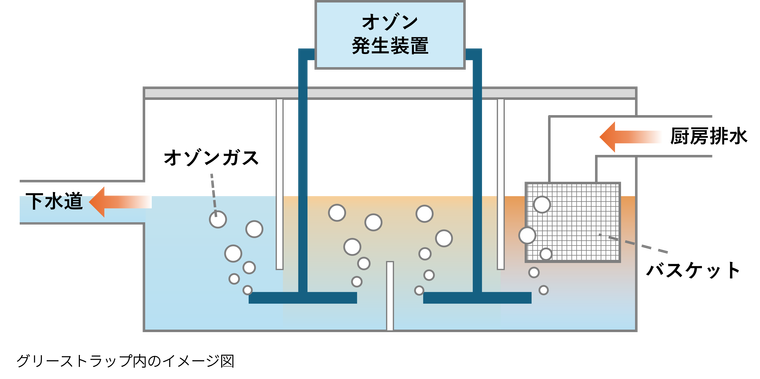

新光電気の社員食堂からの排水は、排水中の油分や生ごみなどを分離し下水に流さないためのグリーストラップを通して排水しています。グリーストラップ内に溜まった油分や生ごみなどは、配管の詰まりや悪臭などを発生させるほか、定期的に清掃が必要となり、溜まった油分などは廃棄物となっていました。

そこで、グリーストラップ内にオゾンガスを注入することにより油分などを分解・殺菌する「オゾン発生装置」を設置しました。その結果、油分や沈殿物が減り、悪臭や清掃頻度も低減でき、廃棄物も2024年8月から2025年3月までの8か月間で27.6t削減することができました。また、環境に対し負荷の低いもので分解・殺菌できることも利点の一つです。

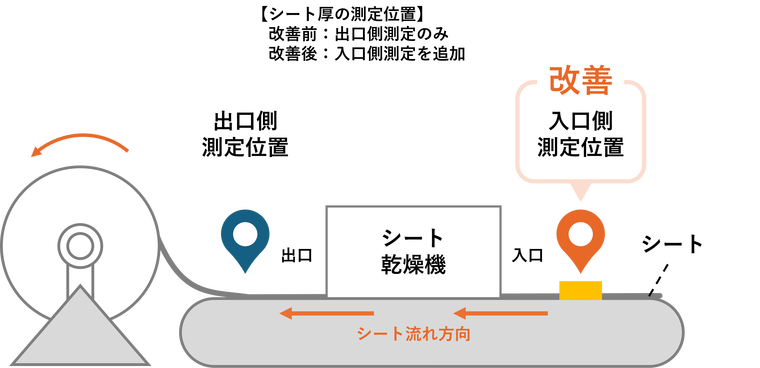

セラミック静電チャック用のセラミックシートを作るシート成形工程において、シートの厚さを測定する箇所の追加により廃棄物の削減を実施しました。

従来、シート厚の測定は、シート乾燥機の出口側のみで行っていました。この場合、乾燥機を通ってからシート厚が規格外であることが判明するため、その時点で乾燥機に入っていた部分が規格外となり廃棄されていました。そこで、シート厚の測定を乾燥機の入口側にも追加しました。これにより、規格外となるシートが減少し、2024年5月から2025年3月までの11か月間で廃棄物を21.8t削減することができました。

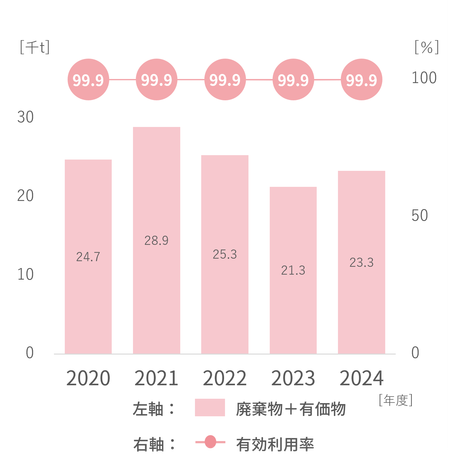

新光電気グループ(国内)では、循環型社会形成のため、廃棄物を有効利用し、埋立処分や単純焼却(焼却時の排熱や焼却後の残渣物を有効利用しない処理方法)をゼロにするゼロエミッションを2003年度に達成しています。

それ以降、廃棄物の有効利用率はほぼ100%に近い水準で推移しており、現在もゼロエミッションを維持しています。

(注)有効利用方法がない廃棄物および有効利用していない自治体処分場への搬入分(事業系一般廃棄物)はゼロエミッションの活動対象外のため、有効利用率は100%になりません。

【廃棄物+有価物と有効利用率 推移】

薬品が入っていたポリエチレン製の容器は、薬品が付着しているため、廃棄物になっていましたが、容器を洗浄することにより有価物となり、2024年度の1年間で廃棄物を1.4t削減することができました。さらに、新井工場(新潟県妙高市)においても、2025年度より実施します。

プラスチックはその有用性から幅広く利用されている素材ですが、一方で大量生産と大量廃棄により気候変動や海洋プラスチックごみなど、世界的にさまざまな問題の要因として挙げられています。このようなプラスチックに関連した問題に対応するため、日本国内においても2021年6月に『プラスチックに係る資源循環の促進等に関する法律』が制定されました。新光電気はこの法律に定める多量排出事業者として、プラスチックに関する課題解決に貢献するため、第11期環境行動計画から、新たな項目として、「プラスチック材使用量および廃プラスチックの削減施策推進」を加え、「プラスチック材排出物の有効利用率99%以上を維持する」を単年度目標に掲げて、取り組みを行っています。2024年度実績は99.9%となり、目標を達成しています。

【主な取り組み事例】

・梱包材等について、プラスチック製から紙等への材質変更

・使い捨てから繰り返し利用可能なものへの変更(例:使い捨て容器から通い箱への変更)

・分別徹底による廃プラスチックの有価物化

今後も廃プラスチックの削減および再資源化に努めていきます。