世界的に喫緊の課題である生物多様性の損失を止め、回復させることは、事業活動が生物多様性からの恵みを受け、また影響を与えている当社にとっても、企業の存続に欠くことのできない重要な課題です。

新光電気グループでは、環境方針に「気候変動対策や資源の有効利用、生物多様性保全により豊かな社会づくりに貢献する」と掲げ、「生物多様性の保全」について中長期環境目標を設定しています。生物多様性の保全活動および事業活動における生態系に対する負の影響の低減を推進することで、ネイチャーポジティブへ向かい、自然共生社会の実現を目指した活動に取り組んでいます。

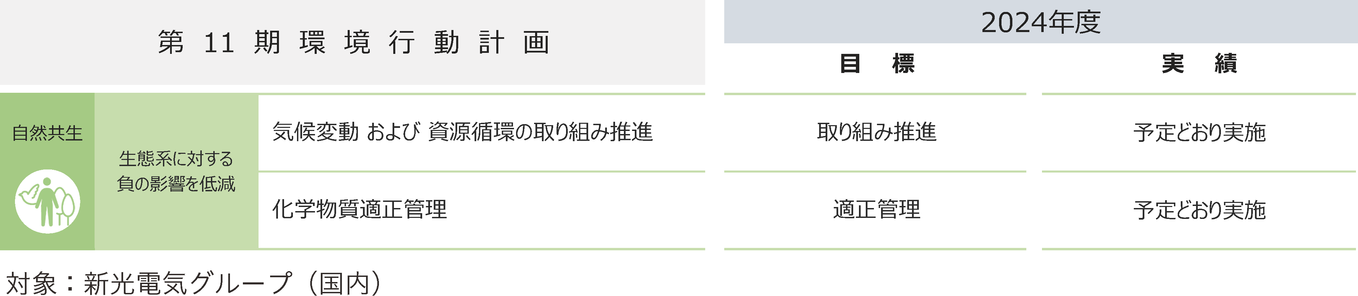

生態系に対する負の影響を低減

生態系に対する負の影響を低減新光電気の持続可能な企業活動には、生物多様性の保全が必要不可欠であることから、「気候変動および資源循環の取り組み推進」「化学物質適正管理」等の取り組みを通して、当社の事業活動による生態系に対する負の影響を低減していきます。

報告範囲:新光電気グループ(国内)

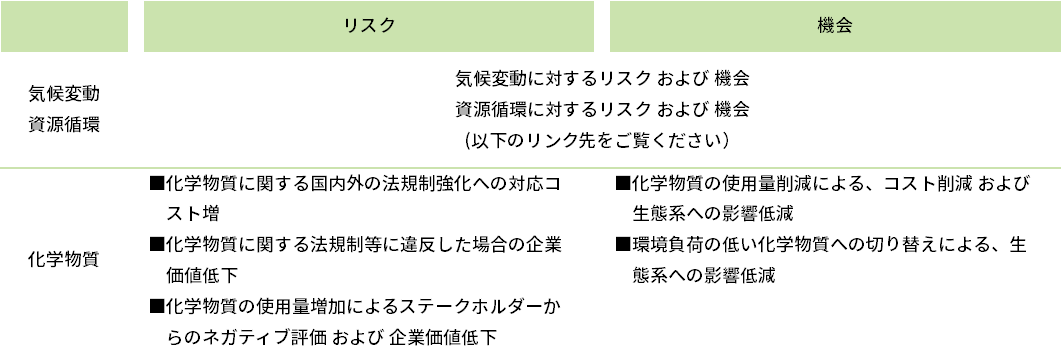

【生態系に対する負の影響に関する主なリスクと機会】

気候変動や資源循環への取り組みは、生物多様性の回復につながることから、生態系に対する負の影響を低減する取り組みでもあると位置づけています。以下のリンク先をご覧ください。

化学物質は、人々の生活を便利にする一方、人の健康や生態系に大きな影響を与えるおそれがあります。しかしながら、電子部品等の製造に化学物質は必要不可欠です。新光電気グループ(国内)では、人や生態系に対する負の影響を低減するため、化学物質等の管理基準を定め、化学物質を適正に管理・使用しています。あわせて、化学物質の使用量および排出量の削減にも取り組んでいます。

製品の開発や製造で使用する化学物質は、PRTR制度※1に基づき取り扱い量や環境(大気、水、土壌)への排出量・移動量を管理しています。また、新たな化学物質を使用する際は、リスクアセスメントを実施し、環境への影響などのリスクを特定した上で適正な使用に努めています。

購入品の含有化学物質情報は、chemSHERPA®※2を用いて管理し、お客様からのご要求や、各種法規制に対応できる体制を構築しています。また、当社製品に有害物質を「入れない」対策として、部材系の主要お取引先を対象に製品含有化学物質管理システム(CMS:Chemical in Products Management System)の構築をお願いしています。さらに、その管理状況を確認する監査を定期的に実施し、不十分な点がある場合は、是正の要請と支援を行っています。

新光電気グループでは、環境およびステークホルダー(近隣)への影響を最小限に抑えるため、環境マネジメントシステムを通じて環境汚染の未然防止と最小化に向け継続的な改善をはかっています。

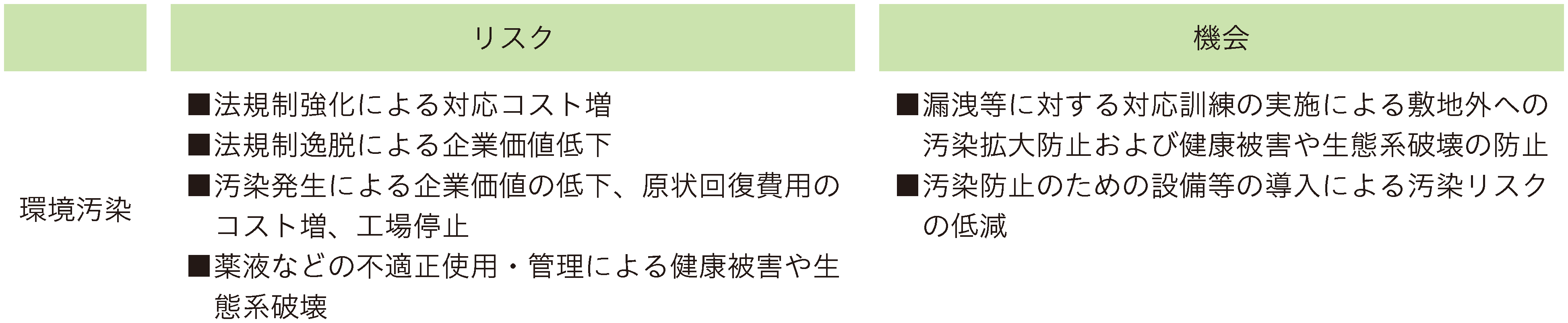

【環境汚染に関する主なリスクと機会】

以下のような対策で、徹底した管理を行っています。

工場から出る排水は無害化処理を行い徹底した管理のもと、河川または下水道へ放流しています。

放流する水の水質は、水質汚濁防止法・下水道法で規制されていますが、国および県の排水基準値より厳しい自主管理基準値を定めて定期的に水質測定を行い、排水の水質管理を徹底しています。

2024年度の自主管理基準値および排水基準値の超過はありませんでした。

薬液・廃液の保管については、漏洩防止を徹底しています。保管するタンクは、材質や内容物により更新年数を定めて計画的に更新をしているほか、タンクには防液堤を設置し敷地内外への漏洩対策をしています。

防液堤やタンク・配管等の劣化や異常を早期に発見できるよう定期的に点検を実施し、漏洩の未然防止につなげています。

漏洩防止対策として、漏洩発生時の迅速な行動、適切な対応がとれるよう、薬液漏洩を想定した対応訓練を各工場で想定箇所ごと年1回実施し、適切な保護具の着用・対応方法を習得しています。

2024年度の漏洩はありませんでした。

土壌汚染対策法や条例等に基づく項目について、法令等の基準値より厳しい自主管理基準値を定め定期的に調査しています。当社敷地内において、2024年度、土壌汚染や地下水汚染がないことを確認しました。

工場の施設管理を担当する部門の管理職による安全総点検を工場ごと年2回(全14回)実施しています。安全総点検は、ユーティリティ設備、5S状況等を、点検工場以外に在籍している管理職が点検を行います。この点検で抽出された指摘事項を改善、横展開することにより、ユーティリティの安定供給および労働災害の撲滅を推進し、また、環境保全・法令の順守にもつなげています。

『廃棄物の処理及び清掃に関する法律』に基づき、産業廃棄物処理業者へ適正な処理委託を行うとともに年1回、委託先について現地確認等により適正処理を確認しています。2024年度に実施した委託先について、不適正処理はありませんでした。

また、PCB(ポリ塩化ビフェニル)について、新光電気グループ(国内)では、高濃度PCB廃棄物の処分はすべて終了しており、現在、低濃度PCB廃棄物の保管もありません。しかし、処分期限後の処分漏れを防止するため、再度、低濃度PCBが含有する可能性のある機器の掘り起こし調査を実施しました。今後、分析調査でPCB含有が判明したPCB使用機器は、『ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法』に基づき、適正に処理を行います。