気候変動

気候変動

新光電気グループは、ものづくりを行う企業の責務として、さまざまな環境負荷低減活動に取り組んでいますが、なかでも気候変動への対応は、持続可能な社会の実現に必要不可欠であるという認識のもと、最優先で取り組むべき課題と位置づけ、全社において活動を展開しています。

パリ協定等の国際的な枠組みやグローバルな規制強化、炭素税の適用拡大等を背景として、脱炭素化の流れが世界各国において一層加速する状況にあって、当社グループは、環境方針や環境ビジョン2050により目指す姿を明確化し、中長期環境目標を設定のうえ、気候変動への対応に取り組んでいます。カーボンニュートラルの早期達成をはかり、脱炭素社会の実現に貢献するべく、活動のさらなる強化を進めてまいります。

新光電気グループは、気候変動に関わる金融市場の不安定化リスク低減を目的として、金融安定理事会(FSB)により設立された気候関連財務情報開示タスクフォース(TCFD:Task Force on Climate-related Financial Disclosures)が2017年に公表した提言に対応し、提言に沿った開示に努めるとともに、新光電気として、2022年5月にTCFD提言への賛同を表明しました。

当社グループは、さまざまなステークホルダーに対し気候変動に関する積極的な情報開示に取り組んでいます。

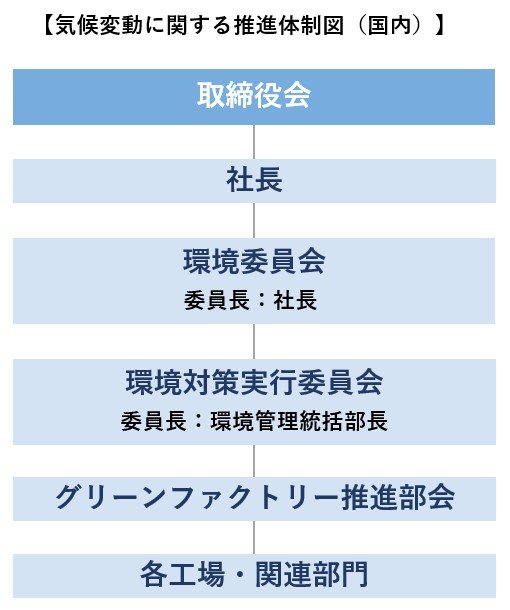

環境経営推進体制として、代表取締役社長を委員長とした環境委員会およびその傘下に環境対策実行委員会を設置し、環境方針や具体的な環境目標、環境マネジメントシステム(気候変動による事業リスク・機会の評価や監視・管理を含む)等についての検討、気候変動をはじめとする環境課題への取り組みの共有や進捗管理を行っています。

さらに、国内工場および新光開発センターにおいては、事業部門と関連部門で構成されるグリーンファクトリー推進部会を設置し、製造工程や工場ユーティリティ設備において省エネルギー化の推進や高効率設備の導入をはじめとする具体的な気候変動対策を展開しています。

また、海外の製造子会社においても、各社におけるサステナビリティ推進体制の下、気候変動をはじめ環境負荷低減の取り組みを進めています。

気候変動リスクへの対応を含め全社レベルのリスクマネジメント体制として、代表取締役社長を委員長としたリスク管理委員会を設置し、グループ全体のリスクマネジメントを推進しています。気候変動を含め事業活動に影響を及ぼすリスクを適切に把握・対応するため、グループ全体のリスク分析と対応を行っています。

シナリオ分析を始めるにあたって、新光電気グループが直面する気候変動によるリスクと機会を抽出し、対象期間を定め、事業に与える定性的なインパクトの大きさにより、重要度を評価しています。

重要度評価はサステナビリティレポート2025(気候変動 戦略 p31)を参照

新光電気グループは、気候変動に関する政府間パネル(IPCC)が公表した第6次評価報告書を元に「2℃以下シナリオ」および「4℃シナリオ」を設定しています。IEA(International Energy Agency:国際エネルギー機関)のSTEPS(Stated Policies Scenario)やAPS(Announced Pledges Scenario)およびNZE(Net Zero Emissions by 2050 Scenario)などの外部情報を参考にし、2050年までのシナリオを考慮しています。

2℃以下シナリオでは炭素税導入等の規制の強化、電力価格や金属等の原材料価格上昇のリスクが想定される一方、市場・顧客における脱炭素化のニーズにマッチする製造設備の高効率化や再生可能エネルギーの創出に伴うコストの安定化などによる低炭素・省エネ製品の売上拡大という機会も期待できます。4℃シナリオでは、異常気象による災害激甚化に起因し、風水害や洪水などの災害発生頻度および規模増大による物理的リスクが2℃以下シナリオ以上に大きくなることが想定されます。

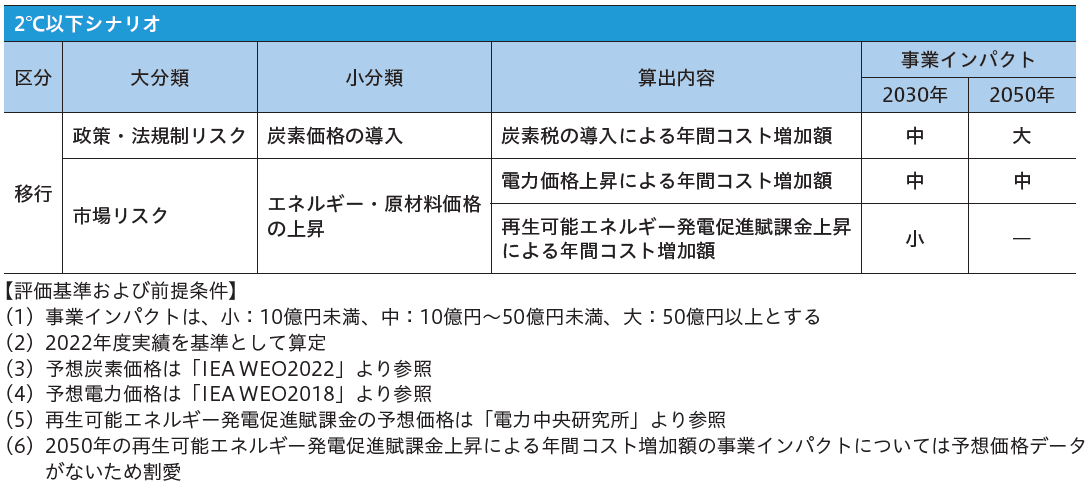

シナリオ分析に基づく、2℃以下シナリオの移行リスクの事業インパクト評価は以下の通りです。

2℃以下シナリオでは、2050年において、炭素価格の導入による財務的影響が大きい結果となりました。

これらの結果をふまえ、将来のリスクに対応するための対策をはかってまいります。

4℃シナリオおよびその他のリスク・機会については、今後評価を進めていく予定です。

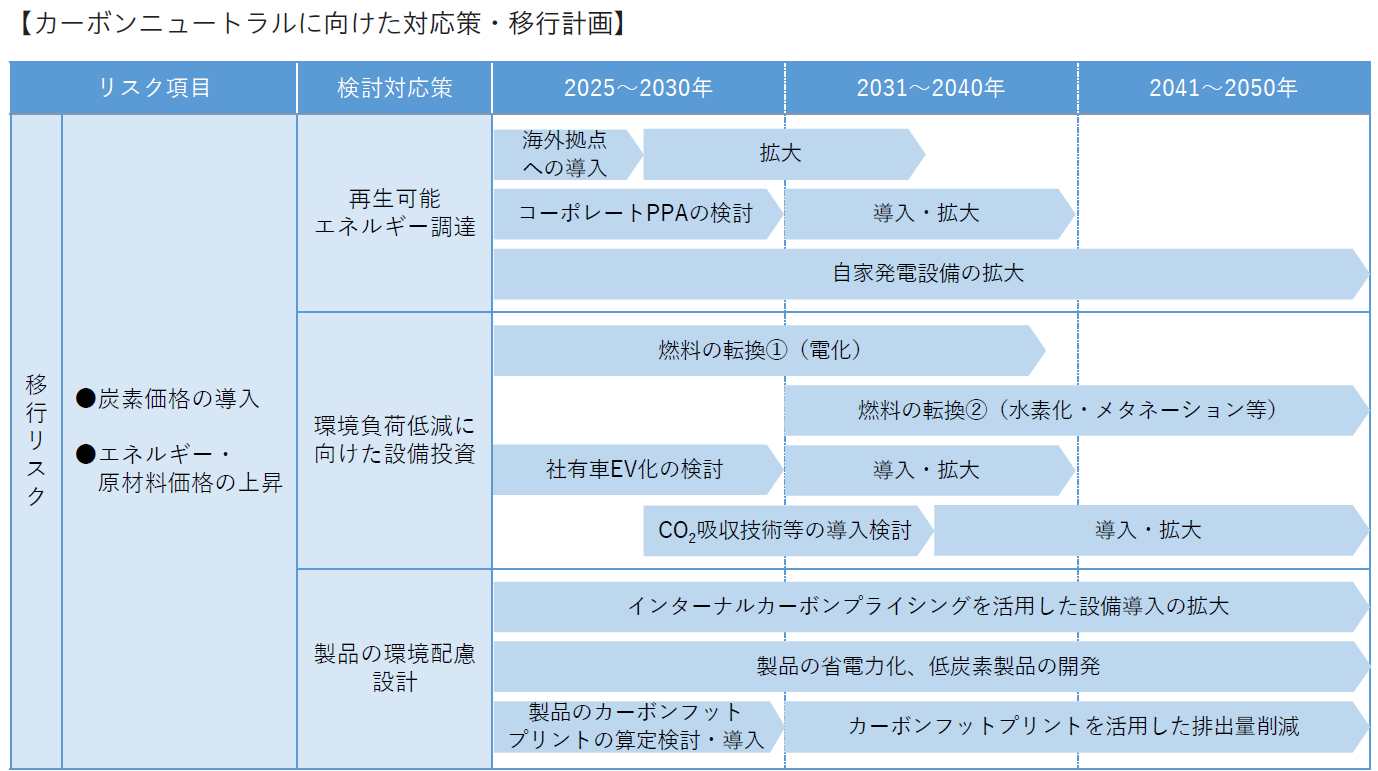

事業インパクトが大きいと見込まれるリスクについて、以下のような対応策および移行計画を検討しています。

なお、科学的進歩や法規制等を考慮し、定期的に見直しおよび更新を行ってまいります。

新光電気グループは、気候変動を含め当社グループの事業活動に影響を及ぼすリスクを適切に把握・対応するため、グループ全体のリスクの識別・評価・管理を実施しています。全社共通のリスクアセスメントの定期的な実施にあたり、各部門およびグループ会社は、リスクの脅威に関し、影響度および発生可能性、対策状況等の項目について、アセスメントを実施しています。気候変動関連リスクについては、全社から収集した情報を用い、政策、評判、自然災害、サプライチェーン、製品・サービス等の観点よりアセスメントを実施しています。各部門が回答したアセスメントの結果は、一元的に、影響度および発生可能性の2側面でマトリクス分析され、全社レベルでの優先順位の高いリスクが抽出されます。また、環境委員会において、気候変動による事業リスク・機会や対策を共有し、進捗管理を行っています。さらに、当社グループはISO 14001に基づく環境マネジメントシステムを構築しており、この体制の下で、法令遵守等のリスクのモニタリングを行っています。

気候変動への適応策として、異常気象による台風や水害の激甚化や頻発化をふまえ、社内における対策の強化をはかっています。具体的には各拠点におけるハザードマップ等を参考とした事前対策に加え、災害の発生が予想される場合の行動基準・行動概要を定めた「台風・水害タイムライン」を各拠点、部門において策定するとともに継続的に訓練を実施することなどにより、被害の最小化に努めています。

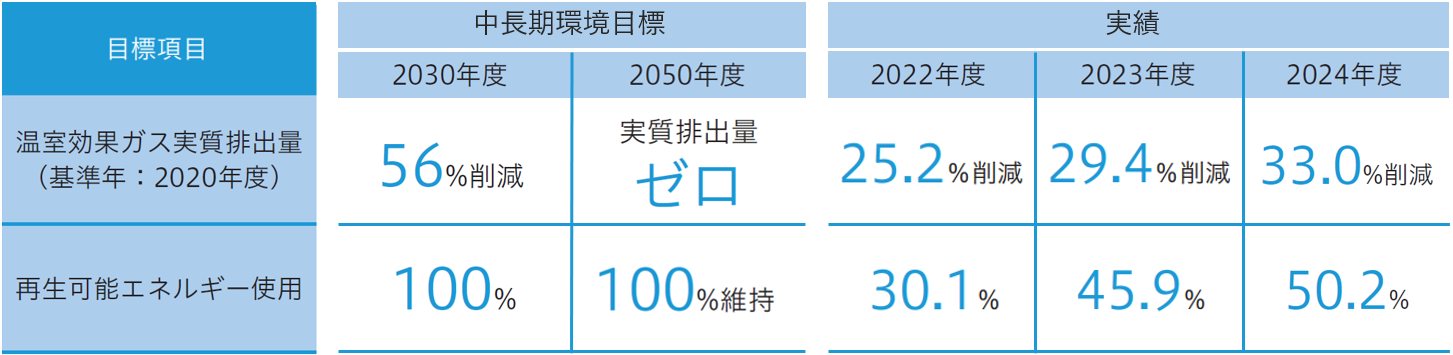

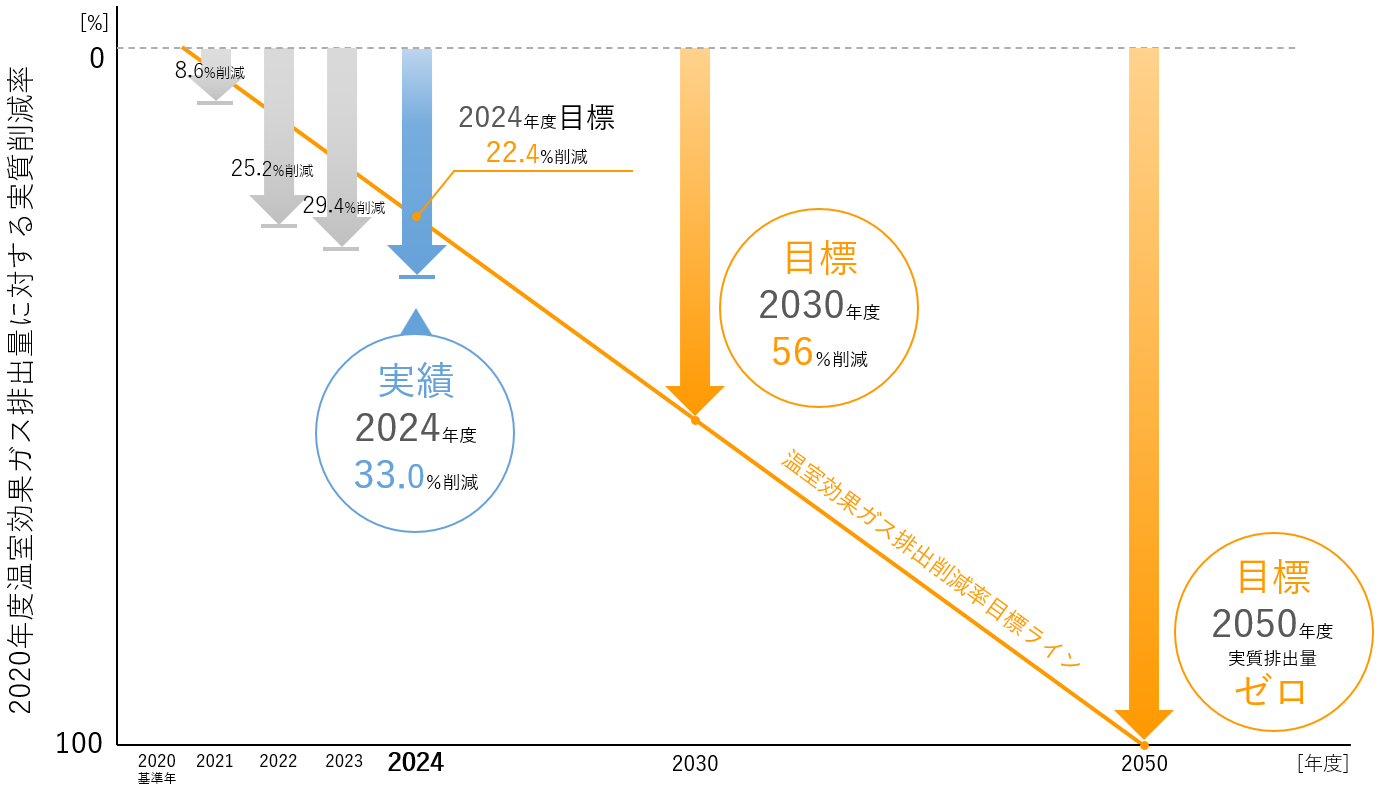

新光電気グループは、気候関連のリスク対応において、温室効果ガス実質排出量の削減および再生可能エネルギーの導入が重要であるとの認識のもと、温室効果ガス実質排出量および再生可能エネルギー使用率を指標としています。温室効果ガス実質排出量の削減については、2050年度に実質排出量ゼロのカーボンニュートラル達成を目指すとともに、そこからバックキャストした2030年度目標を設定のうえ、活動を展開しています。再生可能エネルギーの使用率については、2030年度目標に使用率100%を掲げ、取り組みを進めています。また、「中長期環境目標」を実現するための短期目標である「第11期環境行動計画」として、年度ごとの目標も設定のうえ、指標のモニタリング、戦略の進捗管理およびリスク管理を実施しています。

(注)目標の対象は国内における全事業所のScope1とScope2

【温室効果ガス排出量の実質削減率】

【再生可能エネルギー使用率】

詳細はサステナビリティレポート2025(気候変動 指標と目標 p34~35)を参照

国内工場および新光開発センターにおいて、事業部と施設管理部門、関連部門が参加する「グリーンファクトリー推進部会」を中心に、製造設備やユーティリティ設備等の省エネルギー化・エネルギー効率化等によるCO2排出量削減を進めています。さらに、装置の集約や待機時間削減、照明のLED化をはじめとする各種施策を実施することを通じて、効率的なエネルギー利用による低炭素製造工程・施設の実現に向けて全社で取り組みを強化しています。

また、設備投資によるCO2排出量を金額換算し、投資判断の材料とする、インターナル・カーボンプライシング(ICP)※の考え方も導入し、CO2排出量削減に活用しています。

今後、生産体制強化に伴う工場および建屋の新設や生産設備増設等により、エネルギー使用量の増加が見込まれますが、各種施策のさらなる強化等により、CO2排出量削減をはかってまいります。

※インターナル・カーボンプライシング(ICP):企業内で独自にCO2排出量に価格を付け投資判断などに活用するしくみ

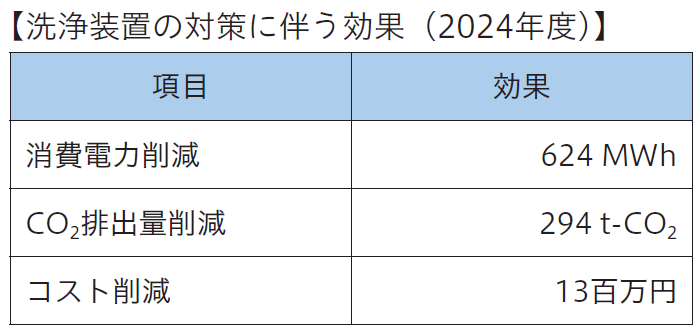

新井工場(新潟県妙高市)では、比較的大きなエネルギーを使用している製造工程内の洗浄装置に着目し、待機時間中の搬送コンベア、シャワー、ヒーター、エアナイフ一時停止による省エネルギー化および稼働条件の最適化をはかることにより、使用エネルギーを大幅に軽減、CO2排出量の削減およびコスト削減につながりました。

新光電気グループの事業活動を通して排出されるCO2の内、外部から購入する電力のCO2が大きな比率を占めており、従前より事業所内における太陽光発電設備の設置を進め、再生可能エネルギーの創出をはかっています。

2024年度における太陽光発電設備による発電量は692 MWhとなりました。これに伴い、CO2排出量を約290 t-CO2削減することができました。

また、電力会社からのCO2フリー電力購入および非化石証書の活用による再生可能エネルギー利用拡大にも取り組んでおり、再生可能エネルギー使用率の向上に寄与しています。

2024年度におけるCO2フリー電力購入および非化石証書の活用による再生可能エネルギーの調達は174,515 MWhとなっており、この結果CO2排出量を約73,000 t-CO2削減することができました。

再生可能エネルギー使用率100%達成を目指し、今後も既存工場および新たに建設を進める工場や建屋における太陽光発電設備の設置拡充をはかるとともに、CO2フリー電力購入および非化石証書等を活用し、引き続き再生可能エネルギーの創出および利用拡大に注力してまいります。

今後も、全社における各種取り組みを強化・加速することにより、カーボンニュートラルの達成および脱炭素社会の実現に貢献してまいります。